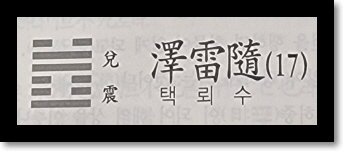

(17)澤雷隨卦

p119~

隨는 元亨하니 利貞이라 无咎리라.

수(隨)는 크게 형통(亨通)하니 정(貞)함이 이롭다. 허물이 없으리라.

【本義】 隨는 從也라 以卦變言之하면 本自困卦九來居初하고

又自噬嗑으로九來居五요 而自未濟來者는 兼此二變하니 皆剛來隨柔之義요

以二體言之하면 爲此動而彼說이니 亦隨之義라 故爲隨라 己能隨物하고

物來隨己하여 彼此相從하면 其通이 易矣라 故其占爲元亨이나

然必利於貞이라야 乃得无咎니 若所隨不貞이면

則雖大亨而不免於有咎矣리라 春秋傳에 穆姜曰 有是四德이라야

隨而无咎어늘 我皆无之하니 豈隨也哉아 하니 今按四德이

雖非本義나 然其下云云은 深得占法之意하니라.

수(隨)는 따름이다.

괘변(卦變)으로 말하면 본래 곤괘(困卦)[ ]의 구(九)가 와서 초(初)에 거하였고,

또 서합괘(噬嗑卦)[ ]의 구(九)가 와서 오(五)에 거하였으며,

미제괘(未濟卦)[ ]로부터 온 것은 이 두 변(變)을 겸하였으니,

모두 강(剛)이 와서 유(柔)를 따르는 뜻이다. 두 체(體)로 말하면 이것이

동함에 저것이 좋아함이 되니, 역시 수(隨)의 뜻이다.

그러므로 수(隨)라 한 것이다. 자기가 남을 따르고 남이 와서 자기를 따라

피차(彼此)가 서로 따르면 통하기가 쉽다. 그러므로 그 점(占)이 크게

형통(亨通)함이 된다. 그러나 반드시 정(貞)함이 이로워야 비로소 허물이

없을 수 있으니, 만약 따르는 바가 바르지 못하면 비록 크게

형통(亨通)하더라도 허물이 있음을 면치 못할 것이다.

《춘추전(春秋傳)》에 목강(穆姜)이 말하기를 “이 네 가지 덕(德)이 있어야

따름에 허물이 없을 텐데 나는 모두 없으니, 어찌 수괘(隨卦)에

해당되겠는가?” 하였으니, 지금 살펴보건대 네 가지 덕(德)은 비록 본래의

뜻이 아니나 그 아래에 운운한 것은 점치는 뜻을 깊이 알았다 하겠다.

彖曰 隨는 剛來而下柔하고 動而說이 隨니,

〈단전(彖傳)〉에 말하였다. “수(隨)는 강(剛)이 와서 유(柔)에게 낮추며 동하고

기뻐함이 수(隨)이니,

【本義】 以卦變卦德으로 釋卦名義라.

괘변(卦變)과 괘덕(卦德)으로 괘명(卦名)의 뜻을 해석하였다.

大亨하고 貞하여 无咎하여 而天下隨時하나니,

크게 형통(亨通)하고 정(貞)하여 허물이 없어서 천하(天下)가 때를 따르니,

【本義】 王肅本에 時를 作之하니 今當從之라 釋卦辭하니

言能如是則天下之所從也라.

왕숙본(王肅本)에 시자(時字)를 지자(之字)로 썼으니, 이제 마땅히 이것을

따라야 한다. 괘사(卦辭)를 해석하였으니, 이와 같이 하면 천하(天下)가

따르게 됨을 말한 것이다.

隨時之義 大矣哉라.

때를 따르는 의(義)가 크다.

【本義】 王肅本에 時字在之字下하니 今當從之라.

왕숙본(王肅本)에 시자(時字)가 지자(之字) 아래에 있으니, 이제 마땅히 이것을

따라야 한다.

象曰 澤中有雷 隨니 君子以하여 嚮晦入宴息하나니라.

嚮:향할 향.晦:그믐회.

〈상전(象傳)〉에 말하였다. “못 가운데에 우레가 있는 것이 수(隨)이니,

군자(君子)가 이로써 날이 어둠을 향하거든 들어가 편안히 쉰다.”

【本義】 雷藏澤中하니 隨時休息이라.

우레가 못 가운데에 감춰 있으니, 때에 따라 휴식하는 것이다.

初九는 官有渝니 貞이면 吉하니 出門交면 有功하리라.

渝:변할 유.달라질 투

초구(初九)는 주장하여 지킴이 변함이 있으니, 정(貞)하면 길(吉)하니 문을 나가

사귀면 공(功)이 있으리라.

【本義】 卦는 以物隨爲義하고 爻는 以隨物爲義하니라 初九以陽居下하여

爲震之主하니 卦之所以爲隨者也라 旣有所隨면 則有所偏主而變其常矣니

惟得其正則吉이요 又當出門以交하여 不私其隨則有功也라

故其象占如此하니 亦因以戒之라.

괘(卦)는 남이 따름을 뜻으로 삼았고, 효(爻)는 남을 따름을 뜻으로 삼았다.

초구(初九)는 양(陽)으로서 아래에 거하여 진(震)의 주체가 되었으니,

괘(卦)가 수(隨)가 된 연유이다. 이미 따르는 바가 있으면 편벽되이

주장하는 바가 있어서 떳떳함을 변하게 하니, 바름을 얻으면 길하고,

또 마땅히 문을 나가 사귀어서 따름을 사사로이 하지 않으면 공(功)이

있을 것이다. 그러므로 그 상(象)과 점이 이와 같으니, 역시 인하여 경계한 것이다.

象曰 官有渝에 從正이면 吉也니,

상전(象傳)〉에 말하였다. “주장하여 지킴이 변함에 바름을 따르면 길하니,

【傳】 旣有隨而變하니 必所從得正則吉也요 所從不正則有悔吝이라.

이미 따름이 있어 변하니, 반드시 따르는 바가 바름을 얻으면 길할 것이요,

따르는 바가 바르지 못하면 뉘우침과 부끄러움이 있을 것이다.

出門交有功은 不失也라.

문을 나가 사귀면 공(功)이 있다는 것은 잘못하지 않는 것이다.

【傳】 出門而交는 非牽於私니 其交必正矣니 正則无失而有功이라.

문을 나가 사귐은 사정(私情)에 끌리지 않음이니, 사귐이 반드시 바를 것이니,

바르면 잘못이 없어서 공(功)이 있을 것이다.

김재홍 박사 동영상

'周易 上經' 카테고리의 다른 글

| 周易(上經)~山風蠱卦(18)~1 (0) | 2023.05.14 |

|---|---|

| 周易(上經)~澤雷隨卦(17)~2 (0) | 2023.05.03 |

| 周易(上經)~雷地豫卦(16)~2 (2) | 2023.04.21 |

| 周易(上經)~雷地豫卦(16)~1 (0) | 2023.04.21 |

| 周易(上經)~地山謙卦(15)~2 (3) | 2023.04.14 |