남는 것

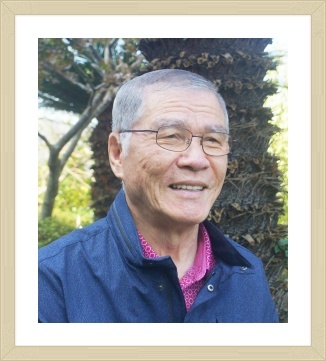

김길웅, 칼럼니스트

나무나 돌을 다듬는 일의 현장에는 지저깨비가 널려 있다.

버려진 것들로 너저분하다. 깎고 쪼고 다듬어 내면서 남은 쪼가리들이다.

깨어지고 부서지면서 원형을 잃는다고 버려지는 것은 아니다.

남는 것도 쓸모가 있다.

지는 잎도 찬바람에 곱게 단풍이 든다.

잎들은 질 때를 알아 슬퍼하거나 절망하지 않는다.

떠나는 길에 추한 모습을 보이지 않기 위해 곱게 치장한다.

가을 단풍은 그래서 현란하다.

때를 알아 가을날 나무는 잎을 내려놓는다.

수수만만의 잎들. 모체와 완전히 분리되는 데도 낙엽이기를 거역하지

않는다. 찬바람에 실려 허공을 나풀거리다 나무 아래로 진다.

회귀본능이다. 낙엽은 한곳으로 수북이 쌓여 혹한에 뿌리를 덮어 주는

이불이 된다. 솜이불 못지않게 두껍다. 필경 눈비에 썩어 문드러져

부엽토가 된다. 나무에 육보시하는 것이다.

그러고 보니 단풍은 낙엽이 되기 위한 화려한 의식이었다.

위암으로 무너져 가는 몸을 끌어안고 글을 쓰겠다고 나선 노인과 연이

닿은 적이 있었다. 그분은 부끄러움을 무릅쓰고 열 살 연하인

강의하는 글방에 나와 수필 공부에 매달렸다.

단위농협지점장을 지낸 분으로 문학은 낯설었지만, 늦바람에 빠져들어

자신의 글을 쓰기에 이를 즈음, 병이 도졌다.

병원에 입원하면서 내게 전화가 왔다.

“김 선생님, 나 몸이 안 좋아 병원에 가는 길이에요.

조속히 나아 김 선생님의 우렁찬 목소리를 들을 겁니다.

오늘 글방에 못 나가 미안합니다.”

결석신고였다. 그분은 며칠 뒤 세상을 하직했다.

그렇게 쓰고 싶어 하던 수필, 이제 막 글맛을 알아 가던 참에 명을 다하고

말았다. 안타까웠다. 조문하는데 영정사진 속에서 수필 공부를 하는 것으로

보였다. 부인이 남편의 못 이룬 한을 풀어 드린다며 유작을 모아 책을 내어

내게 건넸다. 손에 넣는 순간, 울컥했다.

‘여든에 맺은 열매’. 야윈 몸에 흐느적거리는 걸음으로 글방에 나오던 그 어른을

나는 잊지 못한다. 어른은 책으로 이름 석 자를 남기기 위해 문학에 입문했다.

두어 해 열중해 등단해 수필가란 이름을 얻었고, 그토록 열망하던 수필집도 냈다.

집념이 강한 분이었다.

살아생전에 이루지 못했으나 사후에 유고집으로 이름을 남겼다.

지금 이 순간에도, 한적한 유택에서 소한 거리로 당신의 책을 한 장씩

넘기고 있으리라.

작가는 이름 석 자를 바위에라도 새기려 한다.

작가의 소망이다. 대하소설 원고 수만 장을 손자 옆에 쌓아 놓고 키 재기를

하는 작가를 보노라면 아우라에 눈이 부시다. 보통 사람으로서는 엄두를

못 낼 위업을 이룩한 작가로 그는 이름 석 자를 한국인의 머릿속에 남겼다.

나도 글을 쓰는 사람이다.

스무 권의 책도 냈다. 내가 쓴 시와 수필을 세상에 내놓은 것들이다.

비록 문학적 향기가 없는 것들이나 나로서 뼈를 깎는 고통 속에 쓴 것이니

내 분신이나 다름없다. 앞으로도 쓰는 일에 손을 놓지는 않을 것이다.

나는 가진 게 없다. 빈털터리 백수다.

가진 게 없으니, 무엇으로 남을 것인가.

남을 게 있다면 내 이름으로 올린 책 몇 권.

사력을 다한 내 인생의 결산, 그게 전부다.