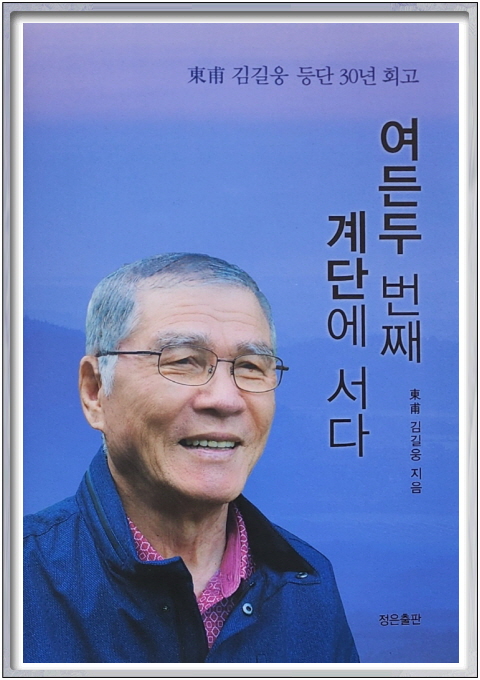

어느 겨울날의 고요

김길웅, 칼럼니스트

살고 있는 이 동네가 썩 마음에 든다.

읍내로 교통도 좋거니와 무엇보다 이웃이 수더분하고 순박해서 좋다.

더욱이 자기 일에 성실해 실답고 미덥다. 다들 감귤농장으로 바빠

일 년을 두고 한두 마디 말을 주고받는 정도이니, 이게 다 사람

살아가는 모습이려니 한다.

시골에서 나고 자라 자수성가한 사람들이라선지 몸에 밴 부지런에

심성들이 곱다.

엊그제 강풍이 휩쓸고 지나더니 바람도 나뭇가지 끝을 하늘거리게

스쳐 미풍인 데다, 아침부터 일찌감치 와선 저 혼자 재잘거리는

멧새 울음이 한층 고즈넉한 정원의 적막을 돋운다,

그 행간으로 내리는 시골 와옥(蝸屋)의 이 고요.

고요가 깊어 숨을 죽인다.

어지간하면 실없는 얘기라도 엮으련만 다들 집을 비운 건가.

핸드폰도 한 번 울리지 않는다. 오래전부터 말을 극도로 아껴 할 말만

하고 살지만, 그건 말을 많이 할 때를 경계하자 함이지 오늘 같은

날엔 말하고 싶어 말을 걸어 올 목소리가 기다려진다.

무척 말이 그리운 날이다. 이 그리움을 얇은 거즈에 싸 두고 싶다.

아이처럼 말이 그립다고 다가와 있는 이 늦겨울 한낮의 고요.

겨울인데도 군불이 생각나게 춥지도 않은 날이다.

얼어붙었던 혹한 뒤라선지 체감온도가 영상이란 말만 들어도 포근하다.

기후 좋은 이 섬에서 누리는 호사는 누구의 배려인지. 정원을 둘러본다.

겨울꽃 없는 빈 자락에 나무들이 수도승처럼 묵언수행 중이다.

이끼를 껴입은 돌들도 좀체 속정을 내보이지 않으려는 듯 잔뜩

옴치고 앉았다.

저 태연함이라니.

허출한 건 나 혼자일 뿐 나무도 돌도 바람 잔 날을 기다렸다는 듯 여린

겨울볕을 쬐고 있다. 서로 간 눈빛으로 주고받는 나무와 돌의 말 없는

두런거림 속으로 묻혀가는 겨울 하오의 이 고요.

며칠 새 문간 국화 그루터기 새로 슬며시 고개를 쳐든 상사화 잎눈들.

지난여름 폭염에 부대껴서인가. 꽃 먼저 뽑아 올리고 난 뒤 그 꽃 지고

잎이 나오는 게 생리인데, 이번엔 꽃 시절이 그만 삭제됐나 보다.

이변이다. 저러면 상사병(想思病)이 도져 기어이 속울음을 터트릴지도 모른다.

그래서일까 연둣빛으로 내밀던 속잎이 심록을 띠었음이 뭔가 석연치

않아 차마 눈을 떼지 못하겠다. 궁금증 위로 겹겹이 두께를 더해 가는

알 수 없는 내 마음의 고요.

남쪽 울안 멀꿀나무 숲을 이고 앉은 돌 탁자.

요즘 폭설과 한풍에 주인이 책 읽고 글 한 줄 쓰지 않아 저도 무료했을

법한데, 음산한 이 한철을 어떻게 나고 있을까.

‘오오라, 천리향이 망울망울 봉긋하구나.

이 여린 볕 속에 어서 터트려라. 천리까지 퍼지기를 바라지 않으마.

네 향으로 이 뜰을 채워 진동케 하려무나.’

며칠 후 저것들이 꽃망울 터트릴 그 순간으로 이어져라

탁자 둘레로 숨죽여 고이는 고요.

겨울의 고요에 설렌다. 쇳덩이같이 둔중하던 마음,

고요에 깨어나 방으로 들어와 책상머리에 앉는다.

여러 날, 글을 못 쓰다 고요와 이마를 맞댔다. 방에 눌어붙으려는가.

순간을 놓칠세라 조바심이네.

사오락사오락 영혼의 숨결 속으로 쌓이는 이 고요. 써야겠다.